Дирк (кинжал) шотландский, традиционный, образца (модели) около 1800 года (условно), Британской Армии (оригинальное название рода войск на английском языке; British Army), Вооруженных Сил Великобритании (оригинальное название вооруженных сил на английском языке; British Armed Forces), для офицеров, дирижеров, волынщиков, барабанщиков и горнистов рядового и унтер-офицерского состава шотландских полков. Шотландия. Великобритания. Британская империя. Британское производственное изготовление дирка, выпуска 1902-около 1917 гг. Дирк принадлежал офицеру, унтер-офицеру, рядовому Горской (Хайлендоров) Легкой пехоты полка (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment). Время правления королей Великобритании Эдварда VII(1901-1910 гг.) и Георга V (1910-1936 гг.). Период 1 Мировой войны (1914-1918 гг.).

Описание:

Дирк (кинжал) шотландский, традиционный, образца (модели) около 1800 года (условно), Британской Армии (оригинальное название рода войск на английском языке; British Army), Вооруженных Сил Великобритании (оригинальное название вооруженных сил на английском языке; British Armed Forces), для офицеров, дирижеров, волынщиков, барабанщиков и горнистов рядового и унтер-офицерского состава шотландских полков.

Шотландия. Великобритания. Британская империя.

Британское производственное изготовление дирка, выпуска 1902-около 1917 гг.

Дирк принадлежал офицеру, унтер-офицеру, рядовому Горской (Хайлендоров) Легкой пехоты полка (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment).

Время правления королей Великобритании Эдварда VII(1901-1910 гг.) и Георга V (1910-1936 гг.).

Период 1 Мировой войны (1914-1918 гг.).

Оригинал, подлинник.

Экспертное заключение.

На экспертизу представлен шотландский дирк, предположительно, конца 19-начала 20 века.

Задачами экспертизы являются:

I) Определить технические характеристики шотландского дирка по его составным частям (с описанием этих частей) и определить функциональное назначение этих частей.

II) Определить время и место изготовления предмета, а также его производителя (с учетом принадлежности вооруженных сил страны).

III) Определить модель (образец года) предмета с учетом его временного диапазона.

IV) Определить, какому виду вооруженных сил мог принадлежать предмет, а также и род войск.

V) Определить географический ареал бытования данной модели.

VI) Расшифровка полковой эмблемы по ее составным частям.

VII) Вывод о том, является ли предмет культурной ценностью.

В ходе экспертной работы был применен метод визуального исследования шотландского дирка (без демонтажа рукояти).

Использовались:

— измерительные и увеличительные приборы;

— справочная литература на английском языке.

Общие параметры дирка:

Общая длина дирка (в ножнах) – 467 мм.

Длина дирка без ножен – 428 мм.

I

Клинок

Общий вид клинкам шотландского дирка.

Параметры клинка в трехмерном объеме:

Длина клинка без хвостовика – 290 мм.

Ширина клинка (в наиболее широкой части) – 32 мм.

Ширина обуха клинка (в наиболее широкой части) – 5 мм.

Клинок стальной никелированный (впервые никель открыт в Германии в 1751 году) с большим и малыми долами (для облегчения массы клинка) обоюдоострый, за исключением пиловидного обуха в своей начальной части.

Долы и обух изготовлены способом фрезерной обработки (впервые фрезерование было использовано в Германии в 17 веке). Конец клинка ромбический в сечении, плавно суженный к концу. Предназначался для колюще-режущих ударов в тесной схватке. Пиловидный обух скорее имеет декоративное назначение, чем функциональное в рабочих целях.

***

Рукоять

Общий вид рукояти шотландского дирка.

Параметры рукояти в трехмерном объеме:

Длина рукояти – 140 мм

Ширина рукояти (в наиболее широкой части) – 48 мм

Глубина рукояти – 50 мм

Рукоять дирка состоит из трех элементов:

1) Навершие с латунной оправой и вставкой из полупрозрачного камня в верхней части рукояти.

2) Деревянная основа рукояти черного цвета с вмонтированными в нее гвоздями в средней части рукояти.

3) Латунная втулка в нижней ее части.

Своеобразная рукоять служила для плотного удержания дирка в руке и тем самым устраняла эффект скольжения руки к лезвию.

***

Навершие. Общий вид.

Навершие представляет собой округлый элемент, наклоненный к лицевой стороне рукояти и состоящий из трех частей:

— круглой втульчатой оправы с нанесенным по поверхности орнаментом растительного характера, полученным методом выколотки (стык спаян оловянным припоем) из листового металла;

— ее круглого цельного обода (также получен методом выколотки), предназначенного для зажима камня с помощью метода завальцовки;

— закрепленного в оправе красного топаза (полудрагоценный камень, получивший свое название от острова Топазиос в Красном море) с плоским верхом и гранями по окружности. Под камнем положена металлическая фольга белого цвета для усиления эффекта яркости.

***

Деревянная основа рукояти. Общий вид.

Деревянная основа рукояти с окрасом черного цвета представляет собой сложнофигурную композицию, напоминающую стелу (если рассматривать деревянную основу рукояти в вертикальном положении).

Вся поверхность в нижней и средней части деревянной основы рукояти представляет собой орнаментацию прорезных прямых и перпендикулярно к ним прямых линий уходящих друг под друга и образующих в конечном итоге равновеликие квадраты, по углам которых вмонтированы латунные гвозди с округлыми шляпками. Верхняя часть деревянной основы рукояти имеет рисунок листовидной орнаментации.

***

Втулка рукояти.

Втулка рукояти представляет собой овалоподобный элемент, выполненный методом литья, с нанесенным на поверхность орнаментом в виде листьев и цветков чертополоха. В нижней внутренней части кожаная прокладка коричневого цвета со следами оксидирования. Служит скрепляющим звеном между лезвием дирка и деревянной основой рукояти (регуляция прямого угла). Также выполняет роль фиксатора при вкладывании дирка в ножны.

Дополнение:

Безусловно, вся композиция рукояти напоминает силуэт раннесредневекового шотландского воина, а некоторые детали напоминают элементы шотландского костюма, в частности, гвозди с округлой головкой ассоциируется с клепками кожаного доспеха, нижняя часть рукояти аналогична по форме шотландской юбке, а клетчатая орнаментация с шотландским национальным узором — тартаном.

** *

Ножны

Общий вид ножен шотландского дирка.

Параметры ножен трехмерном объеме:

Длина ножен – 300 мм

Ширина ножен в наиболее широком месте (устье) – 45 мм

Глубина ножен – 48 мм

Параметры ножен трехмерном объеме:

Длина ножен – 300 мм

Ширина ножен в наиболее широком месте (устье) – 45 мм

Глубина ножен – 48 мм

Ножны дирка состоят из следующих частей:

1) Деревянной основы с покрытием кожи черного цвета;

2) Латунного устья с накладкой;

3) Двух объемных латунных обоймиц с ножом и вилкой;

4) Латунного наконечника.

Ножны имели два основных функциональных назначения:

а) защита лезвия дирка от коррозии;

б) защита владельца дирка, а также его окружения от непреднамеренных самопроизвольных повреждений.

А также:

в) Для хранения ножа и вилки в отверстиях обоймиц.

***

Устье ножен (лицевая сторона).

Устье ножен с крепежным подвесом (тыльная сторона).

Устье ножен представляет собой две пластины, спаянных между собой оловянным припоем. Лицевая сторона устья представляет собой прямоугольную пластину с треугольным завершением с нижней части. Сама деталь, а также ее орнаментика растительного характера по краям (кроме верхней части) изготовлены методом выколотки.

По центру располагается двухуровневая накладка. Нижняя, серебряная, полученная методом литья с последующей доработкой, представляет собой Андреевский крест с расходящимися по бокам лучами. Вся ее поверхность украшена орнаментом из ложной зерни. Верхняя медная накладка в виде короны и нижняя в виде слона, наложенные на крест с лучами, также получены способом литья и припаяны к нему оловянным припоем (предположительно).

Средняя в виде рожка имеет такие же характеристики, за исключением того, что выполнена из серебра. Тыльная сторона устья представляет собой прямоугольную пластину, полученную методом выколотки с прикрепленным (спаян твердым припоем) подвесом, отлитым в литейной форме с последующей доработкой абразивными материалами. Под внутренними и внешними углами треугольников подвеса, а также под самой штангой подвеса остатки золочения, нанесенного ртутным способом.

***

Орнамент из побегов чертополоха на лицевой стороне верхней обоймицы.

Гнездо для ножа на выступающей площадке верхней обоймицы.

Обоймица (верхняя) для ножа представляет собой деталь, напоминающую короб или корзину полукруглой формы. Состоит из трех частей:

а) Основная фасадная, или лицевая часть, представляет собой треугольную пластину с отрубленными краями, загнутыми внутрь. Деталь получена методом выколотки (чеканка). Тем же способом выполнен и рисунок побегов чертополоха в центральной части детали, а также по ее краям. С правой стороны детали крепежный соединительный гвоздь с верхним составным элементом (пластина с гнездом для ножа). С левой стороны гвоздь отсутствует.

б) Верхняя площадка полукруглой формы с округлым гнездом для ножа (с правой стороны гнезда характерная выемка для вкладывания ножа) и внутренним пазовым бортом. Деталь двухсоставная, выполненная из листового метала и спаянная оловянным припоем. Для пазового борта характерны два отверстия для крепежных гвоздей по бокам, предназначенных для соединения с основной фасадной частью.

в) Тыльная сторона обоймицы, выполненная из листового металла и спаянная оловянным припоем с основной фасадной частью. На элементе присутствует отверстие от крепежного гвоздя, что, вероятно, связано с более поздним и грубым вмешательством (скорее всего, клей держащий обоймицы, потерял свои свойства, и владелец решил закрепить их доступным ему способом).

***

Гнездо для вилки на выступающей площадке нижней обоймицы.

Фрагмент правой боковой стороны нижней обоймицы с отверстием от крепежного гвоздя.

Обоймица (нижняя) для вилки представляет собой деталь, напоминающую короб или корзину полукруглой формы. Состоит из трех частей:

а) Основная фасадная или лицевая часть, представляет собой треугольную пластину с отрубленными краями, загнутыми внутрь. Деталь получена методом выколотки (чеканки). Тем же способом исполнен и рисунок побегов чертополоха в центральной части детали, а также по ее краям. С правой боковой стороны детали отверстие от крепежного гвоздя.

б) Верхняя площадка полукруглой формы с округлым гнездом для вилки (с правой стороны гнезда характерная выемка для вкладывания вилки) и внутренним пазовым бортом. Деталь двухсоставная, выполненная из листового метала и спаянная меж собой оловянным припоем. С правой стороны пазового борта характерное отверстие от крепежного гвоздя, предназначенное для соединения с основной фасадной частью.

в) Тыльная сторона обоймицы, выполненная из листового металла и спаянная оловянным припоем с основной фасадной частью. На элементе присутствует отверстие от крепежного гвоздя, что вероятно связано с более поздним и грубым вмешательством (скорее всего, клей, держащий обоймицы, потерял свои свойства, и владелец решил закрепить их доступным ему способом). По центру пластины выбитое цифровое обозначение “1917”.

***

Вилка и нож шотландского дирка (общий вид).

Параметры ножа в трехмерном объеме:

Длина ножа – 178 мм.

Ширина ножа (в наиболее широкой части) – 20 мм.

Глубина ножа – 25 мм.

Параметры вилки в трехмерном объеме:

Длина вилки – 149 мм.

Ширина вилки (в наиболее широкой части) – 20 мм

Глубина вилки – 25 мм.

Нож состоит из двух частей:

1) Стального лезвия

2) Рукояти из трех элементов:

а) Навершие с латунной оправой и вставкой из полупрозрачного камня в верхней части рукояти.

б) Деревянной основы рукояти черного цвета с вмонтированными в нее латунными гвоздями.

в) Латунной втулки в нижней ее части.

Нож

1) Лезвие ножа стальное, с никелированный покрытием, обоюдоострое за исключением пиловидного обуха (имеет декоративное назначение) в своей начальной части. Конец полотна плавно сужен к концу. Средняя часть расширена, нижняя (начальная) сужена, но имеет объемное утолщение в начале. Место стыка с втулкой рукояти зафиксировано оловянным припоем.

2)

а) Навершие представляет собой округлый элемент, наклоненный к лицевой стороне рукояти и состоящий из трех частей: круглой втульчатой оправы с нанесенной по поверхности орнаментом растительного характера, полученную методом выколотки (стык спаян оловянным припоем) из листового металла; ее круглого цельного обода (также получен методом выколотки), предназначенного для зажима камня с помощью метода завальцовки (те же зажимные функции обод исполняет и по отношению к самой оправе); закрепленного в оправе красного топаза с плоским верхом и гранями по окружности. Под камнем положена металлическая фольга белого цвета для усиления эффекта яркости.

б) Деревянная основа рукояти с окрасом черного цвета представляет собой сложнофигурную композицию, напоминающую усеченную на конус стелу (если рассматривать деревянную основу рукояти в вертикальном положении). Вся поверхность деревянная основы рукояти в нижней части представляет собой орнаментацию прорезных прямых и перпендикулярно к ним прямых линий, уходящих друг под друга и образующих в конечном итоге равновеликие квадраты, по углам которых вбиты латунные гвозди с округлыми шляпками. Верхняя часть деревянной основы рукояти имеет рисунок листовидной орнаментации.

в) Втулка рукояти представляет собой загнутый овалоподобный элемент конической формы, полученный из одного куска листового металла. Место стыка в виде продольного шва зафиксировано припоем из олова. Место стыка с коническим основанием лезвия также зафиксировано припоем из свинцово-оловянных групп.

Вилка

Вилка состоит из двух частей:

1) Стального трезубца.

2) Рукояти из трех элементов.

а) навершие с латунной оправой и вставкой из полупрозрачного камня в верхней части рукояти.

б) Деревянной основы рукояти черного цвета с вмонтированными в нее латунными гвоздями.

в) Латунной втулки в нижней ее части.

1) Трезубец вилки стальной, с заостренными концами и коническим основанием. Поверхность никелирована. Место стыка с втулкой рукояти зафиксировано оловянным припоем.

2)

а) Навершие представляет собой округлый элемент, наклоненный к лицевой стороне рукояти и состоящий из трех частей: круглой втульчатой оправы с нанесенным по поверхности орнаментом растительного характера, полученным методом выколотки (стык спаян оловянным припоем) из листового металла; ее круглого цельного обода (также получен методом выколотки) для зажима камня с помощью метода завальцовки (те же зажимные характеристиками обод играет и по отношению к самой оправе); закрепленного в оправе красного топаза с плоским верхом и гранями по окружности. Под камнем положена металлическая фольга белого цвета для усиления эффекта яркости.

б) Деревянная основа рукояти с окрасом черного цвета представляет собой сложнофигурную композицию, напоминающую усеченную на конус стелу (если рассматривать деревянную основу рукояти в вертикальном положении). Вся поверхность в нижней части деревянной основы рукояти представляет собой орнаментацию прорезных прямых и перпендикулярно к ним прямых линий, уходящих друг под друга и образующих в конечном итоге равновеликиые квадраты, по углам которых вбиты латунные гвозди с округлыми шляпками. Верхняя часть деревянной основы рукояти имеет рисунок листовидной орнаментации.

в) Втулка рукояти представляет собой загнутый овалоподобный элемент конической формы, полученный из одного куска листового металла. Место стыка детали в виде продольного шва зафиксировано припоем из олова. Место стыка с коническим основанием трезубца также зафиксировано припоем из свинцово-оловянных групп.

Дополнения: в левых боковых частях ножа и вилки имеются выемчатые прямоугольные пазы (гнезда) от зажимных фиксаторов.

Пустые гнезда в связи с потерей зажимных фиксаторов.

Сохранившиеся зажимные фиксаторы (фото фиксаторов с аналогичного шотландского дирка).

***

Наконечник ножен.

Наконечник ножен представляет собой округлую в объеме и плоскую с торцевой стороны деталь, состоящую из трех отдельных частей и спаянных меж собой оловянным припоем:

а) Лицевая сторона округлой формы с треугольным верхом и плоским низом. Деталь получена методом выколотки. Тем же способом выполнен и рисунок растений чертополоха в центральной части детали, а также по ее краям.

б) Тыльной округлой пластиной наконечника, полученной методом выколотки из листового металла.

в) Плоского торцевого соединения, выполненного тем же способом, что и предыдущие части.

***

Продольный шов на кожаной основе ножен полученный путем склейки

Деревянная основа ножен, обтянутая кожей черного цвета, представляет продолговатый элемент с внутренним прямоугольным пространством. С тыльной стороны шов, скрепленный с помощью клейкого вещества. В нижней его части шов раскрыт в связи с рассыханием кожи.

II

-По клинку дирка можно сделать вывод, что он характерен для британского или американского производства конца 19-начала 20 вв.

— По рукояти дирка можно предположить английское или шотландское производство конца 19-начала 20 вв.

— По ножнам дирка (включая вилку и нож) можно сделать предварительный вывод о том, что он характерен также для английского или шотландского производства. Но с учетом эмблемы горского легкого пехотного полка города Глазго (подразумевается дислокация, а не название с 1923 года) на устье ножен (аббревиатура HLI отсутствует) можно в большей степени предположить шотландское производство города Глазго, так как данный полк дислоцировался именно в этом городе.

Учитывая, что в Глазго было налажено производство дирков, вряд ли был сделан заказ в английских городах. В пользу этого говорит и тот факт, что по фактуре работы ножен больше угадывается провинциальное исполнение, чем работа таких крупных производственных центров клинкового оружия как Лондон или Бирмингем в Англии.

Что касается времени изготовления, то с учетом наличия эмблемы (условно) полка можно установить начальный временной коридор с даты 1881 года (дата реорганизации 71 и 74 – го пехотных полков путем слияния и получения в дальнейшем аббревиатуры HLI — Highland Light Infantry) по конечную дату 1959 г. (реорганизация полка путем слияния с Королевскими Шотландскими фузилерами, когда полк получил новую эмблему и название Королевские Горские фузилеры.

Если принять во внимание тюдоровскую корону на эмблеме, то время можно ограничить периодом 1902-1952 гг. (до 1902 года в английской геральдике использовалась так называемая Георгианская корона, а после 1952 года корона Святого Эдуарда). Выбитые цифры на нижней обоймице (1917 год) можно рассматривать как памятную дату, связанную с каким-то событием в жизни владельца дирка, но никак не с датой его производства. Эта дата является верхней границей изготовления предмета.

Дата на тыльной стороне нижней обоймицы.

При совмещении трех основных деталей дирка можно сделать вывод, что предмет был изготовлен в Шотландии (предположительно, Глазго) между 1902 и 1917 гг.

Эмблема Горского легкого полка пехоты без аббревиатуры HLI.

Аналогичная эмблема полка с сохранившимся знаком HLI (фото другого шотландского дирка сохранившимся знаком аббревиатуры HLI).

После получение объемной информации можно утверждать, что данный дирк относится к предметам вооружения военнослужащего шотландских подразделений Британской короны (Британская империя).

III

Данный дирк не имеет четкой привязки к какой-либо модели (образец года), так как эти изделия в большинстве случаев не имеют четкой стандартизации (за исключением шотландских дирков более простой конфигурации последней трети 19-начала 20 вв.).

Наличие такой тенденции с учетом эволюции дирка можно объяснить социально-экономическими условиями, в которых развивалась Шотландия после объединения с Англией в начале 18 в.

Но если принять во внимание, что другие дирки такой же конструкции и формы изготавливались с 20-30–х гг. 19 столетия (аналоги имеют точные даты благодаря нанесенным надписям), то именно это время правомочно считать началом выпуска данного образца (в эволюционном аспекте эту модель можно привязать к так называемым традиционным шотландским диркам).

Похожие образцы выпускались на протяжении всех последующих лет, иногда принимая более простую форму в результате менее сложной работы для их изготовления. В наше время похожими образцами пользуется вооруженные силы Соединенного Королевства (Шотландская гвардия и Королевский Шотландский полк), а также их производят по заказам частных лиц.

Рисунок с изображением шотландского пехотного офицера, с традиционным шотландским дирком, образца (модели) около 1800 года (условно). Период Крымской войны (1853-1856 гг.).

IV

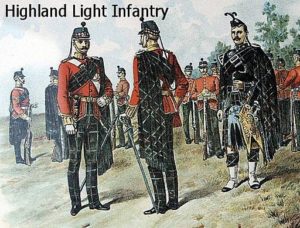

Рисунок с изображением офицера и волынщика (рядового) Горской (Хайлендоров) Легкой пехоты полка (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment), города Глазго. У офицера (крайний слева) с правой стороны пояса на униформе, виден подвешенный к поясу традиционный шотландский дирк, модели (образца) около 1800 года. У волынщика также наблюдается дирк с правой стороны униформы, закрепленный на поясе (не четкое изображение модели оружия). Рисунок был написан после 1881 года.

Данный дирк идентифицируется с оружием инфантерии, так как имеет эмблему горского полка легкой пехоты (основная масса дирков принадлежала пехотным подразделениям). Мог он принадлежать как офицерскому, так и рядовому составу данного подразделения, но только военнослужащим из батальонного (полкового) оркестра, играющих на волынке (у горнистов они были более простой конфигурации). Сержантский состав полка не имел данного атрибута до 1913 года (?). Носился дирк с правой стороны на кожаном подвесе с латунным фиксатором.

Примечание:

В XIX-XX вв., дирк являлся предметом вооружения офицеров и дирижеров, волынщиков, барабанщиков и горнистов рядового и унтер-офицерского состава, оркестров шотландских полков, в составе королевских вооружённых сил Великобритании и соответствовал офицерским кортикам военнослужащих иных частей. Их традиционная оправа, украшения рукояти и ножен имели большое количество вариантов. Например, головка рукояти обычно украшалась «шотландским топазом» (кернгормом), представлявшим собой разновидность дымчатого кварца всевозможных оттенков.

Дополнение:

Дирки одних полков, как правило, аналогичны друг другу. Иногда встречаются исключения, не нарушающие общей картины. Как правило, это связано с разными производственными центрами или изготовлением шотландских дирков по частным заказам.

Примечание:

В 1913 году в шотландских полках была введена новая модель дирка образца 1913 года (старая модель оружия также оставалась на вооружение).

Фотография волынщиков, барабанщиков и горнистов 2-го батальона полка Хайлендоров (Горской) Легкой пехоты (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment), города Глазго, перед отправкой на фронт во Францию, в начале 1 Мировой войны (1914-1918 гг.). Снимок был сделан в гарнизоне английского города Олдершот (Графство Гемпшир), в конце 1914 года.

В верхней фотографии группового снимка у двух волынщиков слева (верхний и нижний ряд) при внимательном рассмотрении можно заметить традиционные шотландские дирки образца (модели) около 1800 года (условно). На нижней фотографии группового снимка, в нижнем ряду военнослужащих, можно наблюдать при внимательном рассмотрении у двух горнистов-барабанщиков (крайнее слева и справа), традиционные шотландские дирки образца (модели) 1913 года (без отсеков для ножа и вилки).

V

Данная модель (условно) распространялась на территории юрисдикции (полной или частичной) Британской короны и в регионах компактного проживания шотландского этноса (после обретения фактической независимости от Британской короны). Это доминионы Канада, Австралия, Новая Зеландия. Очень много дирков находится на территории Соединенных Штатов Америки, где до сих пор крайне сильны шотландские традиции (на 2005 год 5.752.571 человек причислили себя к шотландскому этносу).

VI

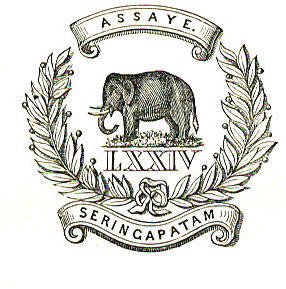

Полковая эмблема Горского легкого пехотного полка из четырех составных частей.

В полковой эмблеме Горской полка легкой пехоты четыре отдельные составляющие части, каждая из которых имеет идентифицированное историческое обозначение.

1) Андреевский крест с расходящимися по бокам лучами – обозначает традиционную эмблему шотландских полков (в данном случае атрибут 74 Горского пехотного полка).

2) Тюдоровская корона – геральдическая эмблема правления королей Великобритании — Эдуарда VII, Эдуарда VIII, Георга VI с 1901 по 1952 гг.

3) Рожок – обозначает эмблему стрелковых подразделений, в данном случае является знаком 71- го легкого пехотного полка горцев.

4) Надписью «ASSAYE» c изображением слона – обозначает название деревни в Индии, где 23 сентября 1803 года произошла битва Англо–индийских против индийских войск (в данном случае это памятный знак 74-го Горского пехотного полка, который принимал участие в этой битве).

Дополнения:

Знак HLI как составная часть эмблемы горского пехотного полка не рассматривается в связи с ее потерей.

Примечание:

Дирк, а вернее его владелец, могли принимать участие в 1 Мировой войне (1914-1918 гг.).

VII

Дирк (кинжал) шотландский, традиционный, образца (модели) около 1800 года (условно), имеет историко-культурную и музейную ценность. Является объектом коллекционирования и относится к шотландскому антикварному холодному оружию.

Атрибуция шотландского дирка выполнена на основании визуального обследования кинжала, без демонтажа рукояти.

На основании перечня категорий предметов, подпадающих под действие закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15.04.1993 года, за номером № 4804-1 и результата настоящей экспертизы данный предмет — дирк (кинжал) шотландский, традиционный, образца (модели) около 1800 года (условно), Британской Армии (оригинальное название рода войск на английском языке; British Army), Вооруженных Сил Великобритании (оригинальное название вооруженных сил на английском языке; British Armed Forces), для офицеров, дирижеров, волынщиков, барабанщиков и горнистов рядового и унтер-офицерского состава шотландских полков, Шотландии, Великобритании, Британской империи, британского производственного изготовления дирка, выпуска 1902-около 1917 гг., принадлежавший офицеру, унтер-офицеру, рядовому Горской (Хайлендоров) Легкой пехоты полка (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment), времени правления королей Великобритании Эдварда VII(1901-1910 гг.) и Георга V (1910-1936 гг.), период 1 Мировой войны (1914-1918 гг.).

Экспертное исследование провел аттестованный эксперт Министерством Культуры РФ Корниенко Александр Александровичем. 04. 11. 2009 года.

Исторический экскурс по истории полка.

(из истории Горского легкого пехотного полка города Глазго).

Эмблема полка Горской легкой пехоты с 1902 по 1952 гг.

Горский полк легкой пехоты был сформирован 1 июля 1881 года, в результате объединения 71-го Горского полка легкой пехоты и 74-го Горского пехотного полка в одно общее подразделение. С таким названием он просуществовал до 1959 года, пока не был объединен с полком Королевских Шотландских фузилеров, получив при этом новое название – Королевские Горские фузилеры.

Из истории 71-го Горского полка легкой пехоты.

Полковые знамена 71-го Горского легкого пехотного полка на 1815 год.

71-й (наименование «Горский» закрепилось за ним позже) пехотный полк был сформирован в 1758 года из 2-го батальона, 32-го пехотного полка. За два года до этого батальон пополнился новобранцами, жителями северной Шотландии, после чего в 1757 году было принято решение о создание отдельного полка, состоящего из шотландцев.

Вскоре полк принял участие в Семилетней войне 1756 – 1763 гг. Первый боевой опыт он приобрел при осаде французского города–порта Шербура в Нормандии, где боевые действия закончились победой войск Британской короны. В 1761 году в составе других подразделений полк высадился на французский остров Бель-Иль, где 1 апреля 1761 году успешно штурмовал город Пале Бель-Иль.

Затем до 1763 года полк проходил службу в Вест–Индии, и в следующем году получил статус «инвалидного» (то есть укомплектованного военнослужащими-сверхсрочниками) и был объединен с 81-м инвалидным пехотным полком, после чего спустя четыре года был распущен.

В 1775 году полк вновь сформирован в городе Глазго в составе одного батальона. Вместе с другим батальоном 78-го полка легкой пехоты горцев Фрейзера они составили одно единое подразделение, состоявшее из 1-го и 2-го батальонов, для участия в Англо – американской войне (1775-1783 гг.). После благополучного прибытия в Нью-Йорк в 1776 году, горцы выдвигаются к Бостону, где 2-й батальон в полном составе попадает в плен. После того как американские конфедераты отпустили горцев, они вернулись в Шотландию, где вскоре батальон был распущен.

В 1778 году, вновь сформированный 2-й батальон снова прибывает Северную в Америку, где принимает участие в ряде крупных сражений, 19 октября 1781 году, батальон снова в полном составе оказался в плену, на этот раз у объединенных американо-французских сил, после битвы при Йорктауне. Оставшийся в составе действующей армии 1-й батальон был более успешен и принимал участие во всех крупных битвах, которые, к сожалению англичан, не всегда оказывались выигранными.

После окончания войны в 1783 году, 2-й батальон был расформирован, а его личный состав, состоявший из горцев города Глазго, в 1784 году перевели на службу в 73-й Горский пехотный полк лорда Маклауда, для несения гарнизонной службы в Индии.

В 1786 году подобная же участь коснулась и оставшийся 1-й батальон, который также был отправлен в Индию. Вскоре после этого (также в 1786 году) горцы Глазго становятся вновь самостоятельным подразделением, получают старый полковой номер, но именуется в дальнейшем 71-м Горским пехотным полком (горцы Маклауда). В течение четырех последующих лет горцы продолжали нести гарнизонную службу в Индии. В 1790-1792 году они участвовали в Третьей Англо-майсурской войне, где удачно штурмовали город Багалор (21 марта 1791 года) и успешно осаждали столицу Майсурского княжества город Серингапатам (1791-1792 гг.).

После победоносного завершения войны полк был оставлен в Индии, для несения гарнизонной службы. В 1795-1796 гг., горцы участвовали в изгнании голландцев с острова Цейлон. В 1798 г. полк был переведен на отдых в Британию, где сначала расквартировался в Англии и Ирландии, а в 1802 году уже в родной Шотландии.

В 1806 году горцы принимали участие в новой военной кампании, на этот раз в Африке, в ее самой дальней части — на мысе Доброй Надежды. 19 января того же года, в составе экспедиционного корпуса они оккупировали архипелаг Кабо, Капской колонии Нидерландов. В том же 1806 году корпус был направлен на другой континент, к берегам Южной Америки, которая на тот момент находилась под властью Испании.

Поначалу военные действия складывались вполне удачно для англичан, но 1807 году испанские войска, совместно с местной милицией выбивает их из города Буэнос-Айреса, при этом многие шотландцы оказались в плену. В 1808 году за неудачу в Южной Америке, полк был распущен, но в том, же году формируется вновь, с функциями не линейной, а легкой пехоты. Он получил и новое название – 71-й полк Горской легкой пехоты Глазго.

Участие полка в Наполеоновских войнах (1799-1815 гг.), началось с боевых действий на Пиренейском полуострове в 1808 году, где он сражался на стороне испано-португальских сил против французских оккупационных войск. Первое сражение полка произошло 17 августа 1808 года у деревни Ролика в Португалии, в котором он участвовал в составе англо-португальской коалиции, под общим командованием сэра Артура Уэлсли (будущий 1-й герцог Веллингтона).

Британские передовые части атаковала французская конница, но англичанам удалось отбить ее натиск. Вторая битва для горцев состоялась 21 августа 1808 году близ деревушки Вимейро, где шотландцы 71-го полка отличились, захватив 4 вражеских орудия и взяв в плен бригадного генерала Бренье. За успешные действия в этом сражении 147 офицеров и солдат полка в 1848 году были представлены к медали «За военную службу» с пристежкой «VIMERA» (некоторые награды так и остались невостребованными, так как на момент вручения многие ветераны уже умерли).

Раненый волынщик 71-го (Горского) легкого пехотного полка (71st (Highland) Light Infantry) Джордж Кларк продолжает играть для своих товарищей (битва при Вимейро. 1808 год).

Спустя почти пять месяцев полк снова участвовал в бою (16 января 1809 года) на северо-западе Испании близ города Ла-Корунья. На этот раз все было не так успешно. Январская погода и отсутствие провианта привели к деморализации солдат, вследствие чего некоторые из них были уличены в ограблении окрестных селений и пьянстве, что было крайне нехарактерно для английского войска. Хотя британцы не проиграли сражение, а лишь отступили с незначительными потерями, печальные обстоятельства повлекли за собой смерть командира полка сэра Джона Мура.

22 марта того же года произошло официальное изменение названия полка с 71-го полка горской легкой пехоты Глазго на 71-й полк Горской легкой пехоты. Летом горцы 71-го приняли участие в сражение у города Талавера 27 — 28 августа 1809 года. Битва не принесла явной победы ни одной из противоборствующих сторон и, по сути, закончилась ничейным результатом.

После этого горцы 71-го полка покинули Испанию для продолжения военной кампании на севере Европы. Осенью 1809 года они прибыли на остров Валхерен (Голландия) для помощи британским экспедиционным силам, которые высадились там 30 июля того же года. На острове уже скопился достаточно большой воинский контингент (около 40 тысяч человек), но эта операция не была успешна для англичан. На Валхерене свирепствовала эпидемия малярии, которая крайне плохо отразилась на боеспособности английского войска.

Франко-голландские части также страдали от этого недуга и еще до высадки англичан потеряли почти 5.000 солдат умершими, однако потери британцев были куда больше – около 16.000 человек умершими и больными. Несмотря на все еще сохранявшееся численное преимущество англичан, боевой дух экспедиционного корпуса был сломлен, и ему пришлось возвращаться обратно в Англию.

Горцы 71-го полка не очень пострадали в этом «катаклизме» и потому вскоре опять были переброшены на испано-португальский театр военных действий.

В следующей военной кампании на Пиренеях полк принял участие в битве у деревни Собрал-де-Монте-Аграсу (12-15 октября 1810 года), близ деревни Фуэнтес-де-Оноро (3 мая 1811 года), у деревни Арройо дос Молинос (28 октября1811 года), у города Виттория (21 июня 1813 года), в Пиренейских горах (25 июля-2 августа 1813 года). Британцы эти битвы выиграли или одержали в них тактические победы. Перевалив через Пиренеи, полк вступил на территорию Франции, где провел четыре успешные баталии у реки Нивель (10 ноября 1813 года), у реки Ниве (9-13 декабря 1813 года), у города Ортез (27 февраля 1814 года) и у монастыря Эр-сюр-л’Адур (2 марта 1814 года).

В 1848 году, за военные операции на юге Франции, 362 ветерана из 71-го горского полка были представлены к медалям «За военную службу» (если у представленного уже была такая медаль, то ему давалась только пристежка с надписью за ту битву, где он принимал участие) с пристежками «NIVELLE»,«NIVE» и «ORTHES».

После отречения Наполеона Бонапарта от императорского престола, горцы были отведены на отдых в Ирландию. В течение знаменитых «Ста дней», когда Наполеон вновь почувствовал в себе силы воевать и быть императором, полк был переброшен в местечко Катр Бра, где к тому времени собралась крупные силы антинаполеоновской коалиции.

Сражение, состоявшееся 16 июня 1815 года, закончилось ничейным результатом, хоть французы потеряли чуть больше солдат, чем войска союзников. Через два дня, 18 июня 1815 года произошла знаменитая битва при Ватерлоо, где горцы 71-го, в составе 3 бригады генерал-майора Адама заняли место на правом фланге союзнического войска. Особо бешеного давления французов, в отличие от других полков, горцы не испытывали.

В сражении они захватили французские пушки, которые обратили против них, расстреляв каре «Старой Гвардии». Также были захвачены лошади противника, на которых горцы и въехали в Париж. За победу в этой битве 798 офицеров и солдат 71-го были награждены медалями. 16 офицеров этого полка было убито. Среди солдат и сержантов потери составили 184 убитых и раненых.

Последующие сорок лет вошли в историю Британской империи как «Долгий мир». Горцы 71-го старательно его поддерживали, оставаясь на территории Франции до 1817 года. В дальнейшем они несли гарнизонную службу, участвовали в подавление восстаний и беспорядков. С такими «визитами» они находились в Англии и Ирландии (1818-1823 гг.), Канаде (1824-1830 гг.), на Бермудских островах (1831-1833 гг.), в Шотландии и Ирландии (1834-1837 гг.), снова Канаде (1838-1842 гг.), Вест-Индии (1843-1846 гг.).

Вновь сформированный 2-й батальон полка был присоединен к 1-му и также участвовал в подавлении беспорядков, заменяя 1-й в Канаде (1843-1854 гг.). Первый батальон продолжал делать свою «работу» на этот раз в Вест-Индии (1843-1846 гг.), в Англии, Шотландии и Ирландии (1847-1852 гг.), на острове Корфе (1853-1854 гг.).

На Крымский театр военных действий 1-й батальон 71-го полка прибыл в сентябре 1854 года, высадившись в Балаклавской бухте. В 1855 году там же оказался и 2-й батальон. После соединения они вместе участвовали в осаде и взятии Севастополя 30 августа 1855 года. В промежутке этого между осадой и взятием полк успел поучаствовать в военных действиях в восточной части Крыма (Керчь), куда был высажен 12 мая 1855 года в составе англо-франко-турецкого десанта (общая численность 16 тысяч человек).

Город был взят с ходу при полном попустительстве русских войск. За успешные боевые действия в Крымской кампании 923 офицера и солдата 71-го Горского полка легкой пехоты были награждены медалями «Крым» с пристежкой «SEBASTOPOL». Многие также получили турецкую медаль «Крым».

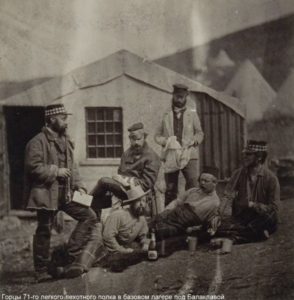

Горцы 71-го (Горского) легкого пехотного полка (71st (Highland) Light Infantry) в базовом лагере под Балаклавой в Крыму (Фотография 1855 года).

После завершения крымской кампании полк был отправлен на Мальту для несения гарнизонной службы, где находился крайне недолго, так как 10 мая 1857 года в Индии вспыхнуло восстание сипаев. Полк горцев был переброшен туда. В 1859 года восстание было подавлено, но полк остался в Индии. В память о тех событиях 840 офицеров и солдат 71-го были награждены медалями.

В 1863-1864 гг., полк участвовал в Амбельской кампании (1863–1864 гг.), на северо-западном индийском пограничье, затем в 1865 году был возвращен на отдых в Великобританию, разместившись отдельными частями в Англии, Шотландии и Ирландии.

После пребывания на Британских островах горцы были направлены для гарнизонной службы на Гибралтар (1868-1873 гг.), Мальту (1873-1878 гг.), Кипр (1878 год), Гибралтар (1878-1880 гг.). После возвращению в Шотландию в 1881 году, 71-й полк легкой пехоты был преобразован в 1-й батальон Горской легкой пехоты.

Из истории 74-го Горского пехотного полка.

Эмблема 74-го Горского пехотного полка.

74-й Горский пехотный полк был сформирован в Шотландии в городе Глазго в 1787 году сэром Арчибальдом Кэмпбеллом, генерал-майором Ост-Индской компании. В 1788-1789 гг., он в два этапа прибыл в Индию и уже в 1790 -1792 гг. принимал участие в Третьей Англо-майсурской войне.

Первое сражение для полка произошло у столицы Майсурского княжества города Серингапатама, 15 мая 1790 года. Совместно с горцами 71-го (оба полка входили в одну бригаду) его солдат и офицеры участвовали в удачном штурме Багалора (21 марта 1791 года) и успешной осаде Серингапатама (1791-1792 гг.).

После окончания войны, шотландцы 74-го остаются в Индии и участвуют в менее кровопролитных операциях. Так, в 1793 году горцы 74-го входили в город Пудучерри, являвшийся на тот момент французской колонией. Город был без труда занят, так как во Франции бушевала революция, и местный гарнизон в силу данных обстоятельств решил не оказывать особого сопротивления.

В 1797 году состоялась экспедиция на Филиппинские острова с целью захвата столицы архипелага города Манила, в которой горцы 74-го также принимали участие. Но данное мероприятие закончилось безрезультатно. Во время Четвертой Англо-майсурской войны, которая была скоротечнее, чем предыдущая, горцы 74-го повторно штурмовали Серингапатам.

Город был взят 4 мая 1799 года и подвергся чудовищному разграблению (виновные впоследствии были жестоко наказаны). При штурме горцы 74-го потеряли погибшими 5 офицеров и 45 солдат, ранеными 4 офицеров и 111 солдат. За успешные действия при штурме столицы Майсурского княжества указом короля Георга III 74-й Горский пехотный полк получил новое знамя с надписью «SERINGAPATAM». На этом для горцев 74-го и британских войск Четвертая Англо-майсурская война закончилась.

Последующие три года полк нес гарнизонную службу в Индии, пока в 1802 году не началась Вторая Англо-маратхская война, между Ост-Индской компанией и Конфедерацией Маратхов. Первым сражением в этой войне для горцев 74-го, включенных в состав бригады полковника Уоллеса, явился штурм крепости Ахмаднагар 8 августа 1803 года. После взятия крепостных стен один из британских солдат спрыгнул внутрь форта и открыл ворота. В крепости развернулось беспощадное сражение, в ходе которого был перебит весь гарнизон (один из индийцев, проживавший в британском лагере, писал своим друзьям – «что и кто может противостоять таким людям, как эти?»).

Вторая, но более крупная битва с участием 74-го полка состоялась 23 сентября 1803 года в Западной Индии у небольшой деревушки Ассайе. Силы индийских конфедератов составляли около 40 тысяч человек при 100 орудиях. Против них были сосредоточены силы Ост.-Индской компании и Британской армии в составе 5.000 (из них 3000 туземцев) человек при 17 орудиях.

В этой битве горцы 74-го атаковали с правого фланга, но подверглись сначала чудовищному артиллерийскому огню, а затем мощной конной атаке, которые нанесли им огромные потери. Но англичане ответили контратакой, и первоначальный успех для конфедератов сменился поражением. Они подались панике и бежали, вследствие чего были наголову разбиты.

Потери Британской армии и Ост-Индской компании составили 1.556 человек убитыми и ранеными. В бою были захвачены 98 пушек противника. Потери Индийских конфедератов были куда более значительными – около 6.000 убитыми и ранеными. Потери среди горцев 74-го составили убитыми 10 офицеров, 1 волонтер, 9 сержантов и 127 рядовых. Раненых было куда больше: 7 офицеров, 11 сержантов, 7 барабанщиков и 270 рядовых.

За отличие в этой битве на знамени горцев 74-го пехотного полка появились дополнения в виде изображения индийского слона и надписи «ASSAYE». 23 февраля 1851 года была учреждена медаль за Индийскую кампанию в период 1803-1826 гг., которой были награждены оставшиеся в живых 20 ветеранов 74-го пехотного полка горцев. К награде также было введено дополнение в виде пристежки с надписью «ASSAYE».

Рисунок с изображением контратаки остатков 74-Горского (Хайлендоров) пехотного линейного полка (оригинальное название полка на английском языке; The 74th (Highland) Regiment Line of Foot infantry), в битве при Ассайе 23 сентября 1803 года.

Третья битва для горцев 74-го полка в Англо-маратхской войне состоялась у деревни Аргаум 29 ноября 1803 года. В этом сражение конфедераты потерпели поражение, потеряв всю артиллерию и обоз. Потери среди горцев составили: убитыми 1 офицер, 1 сержант и 3 рядовых; ранеными 5 сержантов, 1 барабанщик и 41 рядовых солдат. 15 ветеранов из 74-го полка в 1851 году получили медаль за Индийскую кампанию с пристежкой «ARGAUM».

Прелюдией к завершению этой войны для горцев 74-го стало сражение у крепости Гавилгур которая пала 15 декабря 1803 года. Англо-маратхская война закончилась в 1805 году, после чего горцы отплыли в Англию.

До 1810 года полк дислоцировался в Шотландии (в замке Думбартон, в Глазго и в форте Джордж). На Пиренейский театр военных действий полк прибыл в январе 1810 года, участвовал в 7 сражениях и осадах крепостей, действуя до июля 1813 года в составе англо-испано-португальских сил под общим командованием сэра Артура Уэлсли.

Первое сражение для 74-го полка состоялось у деревни Бусако 27 сентября 1810 года, против объединенных англо-португальских сил в количестве 25 тысяч человек выступило 65.000 наполеоновских солдат. Тем не менее, несмотря на численный перевес, французы эту битву проиграли.

Затем была битва близ деревни Фуэнтес-де-Оноро (3 мая 1811 года), осада крепости Сьюдад-Родриго (8 января 1812 года), осада крепости Бадахоса (16 марта-6 апреля 1812 года), битва около города Саламанка (22 июля 1812 года), битва у города Виттория (21 июня 1813 года), битвы в Пиренейских горах (25 июля-2 августа 1813 года). Все эти битвы и осады закончились победами англо-испано-португальской коалиции. В 1848 году для ветеранов 74-го полка горцев было выпущено 797 пристежек в память о событиях на Пиренеях.

Затем была территория Франции (испанцы и португальцы также участвовали во французском походе) и выигранные битвы у реки Нивель (10 ноября 1813 года), у реки Ниве (9-13 декабря 1813 года), при Ортезе (27 февраля 1814 года).

При осаде Тулузы 10 апреля 1814 году первоначально все складывалось неплохо для сил антинаполеоновской коалиции. Они захватили ряд аванпостов и пытались с ходу взять и сам город. Понеся большие потери (около 4500 человек убитыми и ранеными), союзники отступили. Но вскоре из Парижа к осажденной и полностью окруженной Тулузе прибыл гонец с официальным известием об отречении Наполеона. В ночь с 11 на 12 апреля Тулуза сдалась.

При осаде крепости потери 74-го Горского пехотного полка составили убитыми 4 офицера, 1 сержант и 32 человека из рядового состава. Раненых, соответственно, было больше – 4 офицера, 4 сержанта и 94 рядовых. За эти 4 военных операции успешно проведенных на территории южной Франции, в 1848 году ветераны 74-го Горского полка получили 374 пристежки с надписями «NIVELLE», «NIVE», «ORTHES» и «TOULOUSE».

После наполеоновских войн горцы 74-го пехотного полка (в 1816 году название полка было изменено на 74-й пехотный полк, а 1845 г. снова восстановлено на 74-й Горский пехотный полк) несли гарнизонную службу, участвовали в подавление беспорядков и восстаний.

В таком качестве они были в Ирландии (1814-1818 гг.), в Канаде и на Бермудских островах (1818-1829 гг.), в Ирландии (1830-1833 гг.), в Вест-Индии (1834-1840 гг.), в Канаде (1841-1844 гг.), в Англии, Шотландии и Ирландии (1845-1850 гг.). В 1851-1853 гг. 74-й полк ведет боевые действия с местными племенами в Южной Африке, неся в этих баталиях большие потери.

Рисунок с изображением шотландского пехотного офицера 74-го Горского (Хайлендоров) пехотного линейного полка (оригинальное название полка на английском языке; The 74th (Highland) Regiment Line of Foot infantry). Рисунок был написан около 1853 года.

В 1854 году для несения гарнизонной службы полк прибыл в Индию, а в 1857 году участвовал в боевых действиях против восставших сипаев. В 1858 году Ост-Индская компания выпустила памятную медаль «За подавление мятежа в Индии», которой удостоились 442 офицера и солдата из 74-го пехотного полка горцев.

После окончательного подавления восстания полк оставался в Индии до 1864 года, после чего был отправлен в Великобританию, где расквартировался по городам Англии, Шотландии и Ирландии.

С 1867 году полк нес гарнизонную службу в Гибралтаре (1867-1872 гг.), на Мальте (1872-1875 гг.), в малайзийских проливах (1876-1878 гг.), Гонконге (1879 год), Сингапуре (1880 год), Англии и Шотландии (1880-1881 гг.). В 1881 году 74-й Горский пехотный полк был переформирован во 2-й батальон Горской легкой пехоты.

***

1 июля 1881 года произошло объединение 71-го Горского легкого пехотного полка и 74-го Горского пехотного полка в Горский легкий пехотный полк (H.L.I; полный текст на английском языке; The Highland Light Infantry) с выбранным местом постоянной дислокации в городе Глазго. Такое объединение полков не было случайным, а стало результатом крупных военных реформ министра Хью Чайдлерса. В ходе их исчезла практически вся прежняя нумерация полков, замененная либо старыми названиями, либо новыми, связанными с топонимами тех мест, где они формировались.

В некоторых случаях это были абсолютно новые названия. При малочисленности людей в полках два полка могли объединиться в один, а также пополняться подразделениями милиции и волонтеров. В итоге бывший 71-й полк стал 1-м батальоном (регулярным) полка Горской легкой пехоты, а бывший 74-й стал соответственно 2-м батальоном (регулярным) этого же полка. Вскоре полк пополнился еще одним батальоном, состоявшим из милиции и получившим нумерацию 3-го батальона (резервный батальон).

В 1882 году 2-й батальон Горской легкой пехоты в составе бригады генерал-майора Арчибальда Элисона прибыл в Александрию (Египет) для подавления восстания под предводительством Ахмеда-паши. Наиболее кровопролитная битва батальона состоялась у железнодорожной станции Тель-эль-Кебир 13 сентября, когда Англо-египетская армия под командованием генерал-майора Джозефа Уолсли разбила египетских повстанцев. В октябре того же года в память о тех событиях была выпущена медаль, и ее удостоились 718 офицеров и солдат 2-го батальона из полка Горской легкой пехоты.

В 1883 году батальон возвратился в Великобританию и в том же году был увеличен еще на один батальон (4-й резервный), состоявший из милиции (на территории Англии, Уэльса и Шотландии полки должны были иметь по 2 батальона милиции, а в Ирландии их число равнялось 3). В 1887 году к полку были прикреплены еще пять батальонов волонтеров (официальна нумерация 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й батальон волонтеров полка Горской легкой пехоты).

В 1894 году 2-й батальон (регулярный) Горской легкой пехоты прибывает в Индию на гарнизонную службу, а в 1897 году участвовал в боевых действиях (до 1898 года) против восставших пуштунских племен на северо-западе индийского пограничья (Пенджаб).

С 26 июля по 2 августа 1897 года, шотландцы принимали участие в обороне Малакандского лагеря (ныне территория современного Пакистана), которая закончилась не в пользу пуштунских повстанцев. По окончании боевых действий в 1898 году 29 офицеров и 819 солдат из 2-го батальона полка Горской легкой пехоты были награждены медалью (учреждена в 1896 году) за Индийскую компанию с пристежкой «PUNJAB FRONTIER 1897-1898». Первый батальон (регулярный) не участвовал в столь масштабных боевых действиях, а нес гарнизонную службу на Мальте (1895-1898 гг.) и участвовал в подавление небольших беспорядков на Крите (1898 г.).

В ноябре 1899 года 1-й батальон и волонтеры (часть) Горской легкой пехоты прибыли в Южную Африку на театр военных действий второй англо-бурской войны. В составе Британского экспедиционного корпуса они участвовали в сражении у железнодорожной станции Бельмонт (23 ноября 1899 г.) и в битве на реке Моддер (28 ноября 1899 г.).

Оба сражения завершились в пользу британцев, но последний бой скорее можно отнести к разряду «Пирровой победы», так как после сражения оказалось, что убитых буров было в несколько раз меньше, чем самих победителей. Менее чем через месяц 11 декабря у горной возвышенности Магерсфонтейн полк в составе Горской бригады под руководством генерал-майора Эндрю Вошопа принял участие в битве, которая закончилась поражением «британского оружия».

При неудачном маневре с фланга, предпринятом горцами на рассвете в обход бурских позиций, корпус попал под шквальный огонь противника, в первые минуты которого был убит их командир. Шотландцы подались паники и стали беспорядочно отступать. На помощь им своевременно пришла дивизия лорда Метуэна. В итоге 948 убитых и раненых (при 236 убитых и раненых у буров), и проигрыш этой битвы.

Первый батальон и волонтеры Горской легкой пехоты принимали участие еще в двух сражениях, у горного массива Паарденберге (27 февраля 1900 года) и Виттебергских гор (1-29 апреля 1900 года). Эти битвы закончились победой британских войск, как и вся война в целом, которая завершилась 31 марта 1902 года.

Общие потери горцев HLI в этой в этой войне (без учета волонтеров) составили среди офицерского состава 4 убитых, 7 раненых и 2 пропавших без вести. Среди сержантского и рядового состава потери составили 30 убитых,44 умерших от болезней (в виду явно неанглийского климата), 161 раненых и 139 пропавших без вести. Оставшиеся в живых получили медали за эту компанию с пристежками «MODDER», «PAARDENBERG», «WITTEBERGEN».

После окончания боевых действий добровольцы отправляются домой, а 1-й батальон был переброшен на гарнизонную службу в Египет (1902-1904 гг.), Судан (1904-1905 гг.) и Индию (1905-1914 гг.). 2-ой батальон с 1900 по 1914 гг. нес службу на британских островах.

Фотография капитана Горской (Хайлендоров) Легкой пехоты полка (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment), города Глазго, Дункана Финлейсона. Снимок был сделан в 1905 году (Шотландия, город Глазго).

В 1907 году, по инициативе Государственного секретаря по войне Ричарда Бурдона Холдена, был принят закон о Территориальных и Резервных силах, в ходе которого произошла реорганизация добровольческих сил и милиции. Все добровольческие структуры были преобразованы в Территориальные силы (несли службу только в пределах Соединенного королевства), а милицейские батальоны были расформированы или переведены в «Специальный резерв».

С 1 апреля 1908 года, все пять добровольческих батальонов Горской легкой пехоты стали полноправными подразделениями и получили внутриполковую нумерацию (5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й батальон Горской легкой пехоты). Милицейские батальоны HLI (3-й и 4-й) преобразованы в специальный резерв (расформированы в 1953 году).

С началом Первой Мировой войны (1914-1918 гг.) численность полка Горской легкой пехоты увеличилась почти в 3 раза и достигла 26 батальонов. Большая их часть была переброшена на «Западный фронт», в состав британских экспедиционных сил под общим командованием фельдмаршала Джона Дентона Пиктона. Другие воевали на Ближнем Востоке, Египте и Галлиполи. Оставшиеся подразделения находились в пределах Великобритании.

Фотография офицеров, сержантов и солдат 2-го батальона полка Хайлендоров (Горской) Легкой пехоты (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment), города Глазго, перед отправкой на фронт во Францию, в начале 1 Мировой войны (1914-1918 гг.). Снимок был сделан в гарнизоне английского города Олдершот (Графство Гемпшир), в конце 1914 года.

1-й батальон прибыл во Францию 1 декабря 1914 года в составе индийского экспедиционного корпуса для вхождения в воинский контингент союзников на Западном фронте. Свой первый боевой опыт он приобрел в сражении с германскими войсками 7-13 марта 1915 года у деревни Нев-Шапель во Франции, которое оказалось для него неудачным.

Фотография офицеров Горского легкого полка пехоты (Highland Light Infantry) в период 1 Мировой войны (1914-1918 гг.). Снимок 1915 года.

2-й батальон был переброшен во Францию в августе 1914 года и свой первый бой в составе британских и французских сил принял на реке Эне. Он закончился ничейным результатом.

Далее были крупномасштабные и затяжные битвы у Сент-Жюльен (24 апреля-4 мая 1915 года) и битвы у деревушки Фестюбер (15 мая-27 июня 1915 года), закончившиеся ничейным результатом. В ноябре 1915 года 1-й батальон был снят с Западного фронта и переброшен (с частью Индийского Экспедиционного Корпуса) на Ближний Восток, в Месопотамию для участия в борьбе против Османской империи. Военные действия шли с переменным успехом для горцев. При осаде турками с 7 декабря 1915 по 20 апреля 1916 гг., города Амар-Аль-кут на реке Тигр британцы не устояли, а в сражении у северной окраины Багдада 23-30 октября 1918 года удача уже улыбнулась им. После этого было заключено перемирие в пользу британцев.

Дальше для горцев ждала встреча с газовой атакой у города Ипра (22 апреля 1915 года), сражение у города Лоос (25 сентября-14 октября 1915 г.), где союзники в ответ также применили газ, битва на реке Сомма (24 июня-11 ноября 1916 года), битва за город Аррас (9 апреля 1917 — 16 мая 1917 года), бои у города Камбре (20 ноября-6 декабря 1917 года).

Все эти сражения происходили на территории Франции и заканчивались ничейными результатами, за исключением сражением за Аррас, где союзники достигли локальных успехов. В ноябре в Германии произошла революция, итогами которой стало прекращение боевых действий, вывод немецких подразделений с оккупированных территорий и признание поражения. На этом война для горцев 2-го батальона закончилась (на территории Германии).

Оставшиеся батальоны полка (за исключением резервных и находившихся в запасе батальонов) воевали на различных участках. В Бельгии, Франции, Египте, Палестине, Месопотамии и на Галлиполийском полуострове сражались 5-й, 6-й и 7-й батальоны, во Франции и Бельгии 10-й, 11-й, 12-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й и 18-й батальоны.

За победу в войне солдаты, сержанты и офицеры этих батальонов были представлены к наградам: звезде 1914 года (учреждена в 1917 году), звезде 1914-1915 гг. (учреждена в 1918 году), военной медали 1914-1918 гг. (учреждена в 1918 году), медали победы 1914-1919 (учреждена в 1919 году) и медали территориальных сил 1914-1919 гг. (учреждена в 1920 году). За время боев число убитых составило 9.022 человека.

С прекращением боевых действий запасные батальоны были расформированы, а территориальные батальоны (кроме распущенного 8-го батальона) реформированы (с 1920 году Территориальные Силы были распущены и переформированы в Территориальную Армию) и несли службу в пределах Соединенного Королевства, как это и полагалось в мирное время.

Регулярные батальоны продолжали служить за пределами Великобритании и там, где этого требовали интересы Британской короны. 1-й батальон из Месопотамии переброшен в Индию (1919 году), затем в Шотландию (тот же год), в Египет (1920 г.). Далее следует Ирландия (1921-1926 гг.), Англия (1926-1929 гг.), Мальта (1929-1931 гг.), снова Англия (1931-1934 гг.), Египет (1936 год), Шотландия (1936-1939 гг.).

2-й батальон горцев из Германии в 1919 году был направлен в Россию (тот же год), в Ирландию (1919-1920 гг.). Далее следует Шотландии, Египет (1920 год), Палестина (1921 год), снова Египет (1922 год), западное побережье Турции (1922-1923 гг.). В 1923 году горцы прибыли в Индию для несения гарнизонной службы, а в 1935 году участвовали в боевых действиях на пуштуно-индийском пограничье. За участие в этом конфликте горцы 2-го батальона были награждены медалями «ИНДИЯ» (учреждена 1 января 1909 года) с пристежкой «NORTH WEST FRONTIER 1935». В 1936 году батальон был направлен в Палестину, где принимал участие в подавлении беспорядков. Солдаты и офицеры подразделения были отмечены медалью «За службу» (учреждена 19 января 1923 года) с пристежкой «PALESTINE» (до октября 1939 года горцы дислоцировались в этом же регионе).

В 1923 году наименование полка было дополнено названием города постоянной дислокации (полк Горской легкой пехоты Глазго). В 1938 году 7-й батальон был расформирован (переведен в Королевскую артиллерию).

С началом Второй Мировой войны (1939-1945 гг.) численность батальонов Горской легкой пехоты не была столь значительно увеличена, как в Первую Мировую войну (снижение роли пехотных подразделений). Всего в боевых действиях приняло участие только семь батальонов (два регулярных и пять территориальных).

***

Как и во время Первой Мировой войны, 1-й батальон полка прибыл во Францию, в 1939 году в составе 3-го корпуса (командующий генерал-лейтенант сэр Рональд Адам) британских экспедиционных сил, но уже в 1940 году батальон был спешно эвакуирован из Дюнкерка.

Спустя четыре года в день «D» («операция Нептун») горцы участвовали в высадке в Нормандии (конец июня 1944 года). После победных боев во Франции они продвигаются в Бельгию, а затем и Голландию. В декабре 1944 года шотландцы приняли участие в боях в Арденнском лесу (16 декабря 1944 — 25 января 1945 гг.) которые были первоначально неудачны для союзников, но в конечном итоге закончились разгромом и отступлением немецких войск.

Преодолев «Линию Зигфрида», 2-й батальон с боями прошел по территории Германии, где и встретил окончательную немецкую капитуляцию 7 мая 1945 года.

Фотография солдат 1-го батальона Горской (Хайлендоров) Легкой пехоты полка (оригинальное название полка на английском языке; The Highland Light Infantry regiment), с захваченным немецким знаменем Снимок был сделан в Нормандии. 1944 год).

***

2-й батальон горцев Глазго начал боевые действия в составе британских войск на Ближнем Востоке, под командованием генерал-лейтенанта Арчибальда Уэйвелла. Свое продвижение горцы начали из Палестины в Египет и далее вглубь Африканского континента в район города Керен (Эритрея), где принимали участие в разгроме итальянских войск, контролировавших эту территорию (с 3 февраля по 1 апреля 1941 года, был проведен ряд успешных боев, в результате чего итальянцы капитулировали, сдав город и подконтрольную территорию).

После этого 2-й батальон воевал в Египте, Сирии и на Кипре (до 31 мая 1941 года). Далее вел бои в Северной Африке (до 13 мая 1943 года) с немецкими войсками под командованием Эрвина Роммеля, закончившиеся победой союзников. В 1943 году 2-й батальон участвовал в успешной высадке союзных сил в Сицилии (Операция «Хаски» 9 июля-17 августа 1943 года).

В течение 1944 года он принимал участие в освобождение Югославии, Албании и Греции. В начале 1945 года шотландцы Глазго перебрасывались на север Италии, где участвовали в боях с немецкими войсками до их капитуляции (в Италии) 2 мая 1945 года.

Оставшиеся пять территориальных батальонов принимали участие в боевых действиях, как в начале, так и в конце войны. 5-й батальон воевал в Бельгии и Франции в 1939-1940 гг., а в Западной Европе в 1944-1945 гг. 6-й, 10-й, 1/9 и 2/9 батальоны (в 1939 году 9-й батальон был разделен на две части с присуждением последующей нумерации 1/9 и 2/9 батальон соответственно) только в Западной Европе с 1944 по 1945 гг.

За победу в этой войне солдаты, сержанты и офицеры этих батальонов были удостоены наград: звезда «Африка», звезда «Италия», звезда «Франция и Германия», медаль «За войну 1939-1945» и медаль «Оборона».

После капитуляции Германии 1-й батальон перебрасывается в Палестину для контроля ситуации в этом регионе. В 1946 году горцев перевели в Египет, а затем снова в Палестину. В 1948 году солдаты и офицеры этого подразделения были отмечены медалями «За службу» (учреждена 19 января 1923 года) с пристежкой «PALESTINE 1945-1948».

За время нахождения в Палестине шотландцы потеряли 10 человек убитыми и около 70 ранеными. В мае 1948 года батальон покидает этот регион и на этом окончательно заканчивается британское военное присутствие в Палестине. Спустя непродолжительное время он прибывает домой в Шотландию (форт Джордж).

Офицеры и сержанты 1-го батальона Горского легкого пехотного полка города Глазго (снимок был сделан в Египте, в 1946 году).

После капитуляции немецкой группировки в Италии 2-й батальон перевели в зону английской оккупации в Австрии, а затем в Грецию на подавление восстания сепаратистов (конфликт длился с марта 1946 по 16 октября 1949 гг.). Не дожидаясь окончания гражданской войны, в конце 1947 года он был возвращен в Шотландию (форт Джордж).

В 1947 году 10-й и 11-й территориальные батальон расформировали, а личный состав перевели в 5-й и 6-й батальоны. В том же году юная принцесса Маргарет (младшая сестра ныне правящей королевы Елизаветы II) назначается шефом полка, и в название подразделения прибавились дополнения (принцессы Маргарет Собственный полк Горской легкой пехоты Глазго).

В 1948 году после обретения независимости Индии (15 августа 1947 года) все вторые батальоны пехотных полков Британской армии были объединены с первыми батальонами. Так 23 сентября в Глазго произошло объединение 1-го и 2-го регулярного батальона в один общий регулярный батальон с последующей нумерацией 1-го батальона (2-й батальон сохранил определенные традиции 74-го полка, а также его регалии).

После двух лет пребывания в Шотландии батальон переводят в Англию, затем в 1951 году в Тобрук (Ливия) и Кипр. В том же году горцев 1-го батальона переводят в зону Суэцкого канала, где уже созревал конфликт за право обладания им между Великобританией и Францией с одной стороны и Египтом с другой. В результате чего 1-й батальон понес потери и по стечению обстоятельств его военнослужащие были похоронены на том же самом кладбище у станции Тель-эль-Кебир, что и солдаты 2-го батальона Горской легкой пехоты в 1882 году. За трехлетние пребывание в зоне Суэцкого канала солдаты и офицеры 1-го батальона были награждены медалями «За службу» с пристежкой «CANAL ZONE».

С конца 1954 по начало 1956 гг., батальон располагается в военном лагере Балфорд (Англия), но вооруженный конфликт на Кипре (с 1 апреля 1955 года) «вынудил» горцев покинуть британские острова. После прибытия в северо-восточную часть Кипра они создали там свою штаб-квартиру (деревня Джавос) и взяли под контроль данную территорию. За пребывание в зоне вооруженного конфликта солдаты, сержанты и офицеры были представлены к медалям «За службу» с пристежкой «CYPRUS».

В январе 1957 года батальон возвратился домой и после недолгого пребывания вновь отправился за рубеж, на этот раз в Германию (Земля Нижняя Саксония, город Люнеберг), где и находился до 1959 года. 20 января 1959 года в городе Редфорде, близ Эдинбурга происходило торжественное объединение (военная реформа, начавшаяся с 1957 году должна была объединить тридцать полков в пятнадцать пар) полка Горской легкой пехоты (принцессы Маргарет Собственный полк Глазго) и Королевских Шотландских фузилеров (до 1881 года 21-й Королевский Шотландский полк фузилеров) с общим названием Королевские Горские фузилеры (RHF).

В новой эмблеме полка были совмещены старая аббревиатура Горской легкой пехоты HLI и контуры старой эмблемы горящей гранаты (за исключением короны) Королевских Шотландских фузилеров. В таком виде он просуществовал до 28 марта 2006 года, пока не вошел в состав вновь образованного Королевского Шотландского полка в качестве 2-го батальона Королевских Горских стрелков.

Окончательно растеряв черты старой атрибутики, но оставшись при этом пехотным батальоном и сохранив часть названия, бывший Горский легкий пехотный полк города Глазго, служит своей родине, и по сей день.

История эволюции шотландских дирков.

Традиционный шотландский дирк начала XX века.

Первые дирки (от английского языка Dirk – кинжал, нож, морской кортик) появились в начале 17 века, в Шотландии, а их эволюционным прототипом послужил кинжал-баллок, появившийся в Северной Европе в начале 14 века. В свою очередь, баллоки происходят от всевозможного короткоклинкового холодного оружия бронзового и раннежелезного века, обладавшего не только колюще-режущими, но и рубящими свойствами. Само слово Dirk, возможно, происходит от гэльского языка sgian dearg – «красный нож».

Дирки можно поделить на три эволюционные категории: это ранние дирки (до конца 17 века), ранние традиционные дирки (конец 17 – начало 19 вв.), Традиционные дирки (начала 19 века и по сегодняшнее время). Ранние дирки начала 17 столетия имели более простую конфигурацию, чем их последующие прототипы: отсутствие камней, упрощенная прямая рукоять, простое треугольное лезвие.

Ранние дирки (начала 17 — конец 17 вв.)

Ранние традиционные дирки, появившиеся в конце в 17 века, уже, возможно, имели нож и вилку, лезвие теряет треугольную форму, а на полотне появляется долы.

Ранние традиционные дирки (конец 17 — начало 19 вв.).

Традиционные шотландские дирки стали появляться после 1800 году и к тому времени уже сильно отличались от своих предшественников. На навершиях самого дирка, его ножа и вилки появляются вставки из поделочных (кернгорм, агат) и полудрагоценных (топаз, цитрин) камней, относящихся к минералам группы кварца и группе островных силикатов алюминия (также, но в меньшей степени были распространены вставки из стекла и хрусталя).

Рукоять дирка приобретает черты сложнофигурной композиции, ее ранее переплетенный кельтский узор меняется на тартановый орнамент с гвоздевым дополнением. Лезвие приобретает пиловидный обух, а на полотне стали появляться рисунки растительного и текстового характера (в технике травления). Материалом изготовления чаще служит драгоценные металлы, такие как серебро и золото (золочение). Появляются полковые обозначения на дирках, и они становятся различимы в своей меж полковой принадлежности.

Традиционные шотландские дирки (начало 19 века и по сегодняшнее время).

До 1739 года, дирк являлся предметом вооружения исключительно шотландских воинов горных и равнинных областей Шотландии, но с появлением в Британской Армии 42-го Горского пехотного линейного полка (на тот момент 42-й Горский пехотный линейный полк или «Черная Стража»; оригинальное название полка на английском языке; The 43rd Highland Regiment of Foot) он перестает быть только шотландским национальным атрибутом. После неудачной битвы за независимость Шотландии под деревушкой Куллоден, 16 апреля 1746 года, ношение дирк подпадает под полный запрет (кроме 42-го Горского пехотного полка). С 1782 году запрет был снят в связи с массовым набором в Британскую Армию шотландцев.

Начиная с этого времени, дирк находился на вооружении конных и пеших частей шотландских полков в Британской Армии. Кроме того, он являлся предметом вооружения (сохраняется и в наше время, но как часть национального костюма) в тех странах, где сильны шотландские этнические традиции.

Являлся постоянным атрибутом формы офицеров, сержантского состава волынщиков (с 1913 года ?), рядового состава волынщиков и горнистов, барабанщиков (?).

В наше время дирк по-прежнему состоит на вооружение шотландских военнослужащих, Британских Вооруженных Сил, Соединенного Королевства.

Статья написана аттестованным экспертом Министерства Культуры РФ Корниенко Александром Александровичем. 04 11. 2009 года.

Купить шотландский дирк — это значит приобщиться к наследию Шотландии, к ее истории, к ее прошлому, к ее гордости, воспетой в легендах. Шотландский дирк — это, безусловно, красивое оружие, оно не похоже ни на какое-либо другое. В парном сочетании с шотландским палашом при парадной форме эффект красоты усиливается вдвойне. Такое яркое сочетание есть только в японском холодном оружие — это катана и вакидзаси.

Шотландский дирк, наряду с волынкой и килтом — это олицетворение самой Шотландии. В Великобритании очень много самого разнообразного холодного оружия, которое может поспорить в элегантности с шотландским дирком: это и офицерские кавалерийские сабли 1796 года, это и пехотные офицерские шпаги образца 1786 года, это и морские кортики Королевского флота и даже в этом конкурсе может поучаствовать так называемая знаменитая гусарская сабля. Эти образцы холодного оружия действительно крайне эстетичны и богато украшены, но шотландский дирк все равно выделяется среди них в своей элегантности лишь потому, что он прост как и все носившие его шотландцы! Шотландский дирк купить не сложно, было бы желание! Шотландское холодное оружие — это всегда престижно. Магазин военного антиквариата Ватерлоо предлагает только старинные, подлинные, настоящие шотландские дирки с экспертными заключениями аттестованных экспертов Министерства Культуры РФ.

Кроме подлинных шотландских дирков в магазине военного антиквариата Ватерлоо можно купить и другое старинное антикварное холодное оружие: подлинные кортики 3 Рейха — кортик Люфтваффе авиационный, кортик Кригсмарине морской, кортик СА штурмовиков, кортик СС пехотный, кортик Вермахта пехотный, меч Люфтваффе авиационный, подлинные морские сабли и морские кортики различных стран мира, русские казачьи шашки Донского, Кубанского и Терского войска, русские сабли за храбрость, легендарную гусарскую саблю, кавалерийскую саблю.

Также можно купить самурайский меч катана, и небольшой японский меч вакидзаси, и большой длинный меч тати. Если хотите купить японские меч военного времени, то в магазине военного антиквариата предоставлен их широкий выбор это и пехотный офицерский и сержантский син-гунто, офицерский морской кай-гунто и пехотные сабли кю-гунто. Если хотите купить турецких ятаган или старинную восточную саблю, то их также широкий ассортимент. Магазин военного антиквариата также предлагает купить ордена и медали различных стран мира. Можно купить награды 3 Рейха, ордена и медали Франции, ордена и медали Великобритании, очень красивые ордена Болгарии, финские кресты Зимней войны.

Цена: продано.

Купить